はじめに

「うちは技術力で勝負だから、ホームページは名刺代わりで十分」「Webに多額の投資をしても、本当に効果があるのか分からない」。

これは、多くの中小製造業の経営者様からお聞きする、正直なご意見です。

従来の取引関係や展示会での出会いを大切にされてきたからこそ、ホームページの効果に疑問を持たれるお気持ちは、痛いほどよく分かります。

しかし、ビジネス環境が大きく変化した現代において、その考え方は企業の成長機会を大きく制限してしまう可能性があります。

今やホームページは、単なるデジタル上の会社案内ではありません。

御社の情報を発信することで、営業、採用、信頼構築の土台となるものにもなります。

この記事は、中小企業の製造業の皆様がホームページを最大限に活用するためのポイントを分かりやすくご説明したいと思います。

なぜ、製造業にホームページが必要なの?

まず、なぜ現代の製造業、特に技術力で勝負する中小企業にこそ、ホームページが必要なのかを考えてみたいと思います。

旧来の「名刺代わり」という考え方を転換し、ホームページがもたらす具体的な経営上のメリットと、多くの企業が直面する課題の解決方法を見ていきましょう。

ホームページの5つの役割

ホームページは、単なる情報発信ツールではなく、企業にとって大切な5つの役割があります。

【役割1】 会社の「顔」としての信頼性向上

BtoB(企業間取引)の世界において、信頼は何よりも重要です。

そして、その信頼構築の第一歩は、多くの場合ホームページから始まります。

取引を検討している企業の担当者は、まず間違いなく貴社のホームページを訪れます。

専門的な情報が整理されたホームページは、それだけで「この会社はしっかりしている」という印象を与え、企業の信頼性を高めます。

逆に、情報が古かったり、デザインが乱れていたりすると、製品の品質まで疑われかねません。

きちんと見やすく整理されたホームページは、きちんと運営されている企業という印象を与えます。

【役割2】見込み客の獲得

「貴社の情報を教えて欲しい」という要望や「貴社に聞きたいことがある」という問い合わせの要望は、御社の営業時間外にもあります。

ホームページは、夜間に情報収集を行う購買担当者や、時差のある海外の潜在顧客に対しても、貴社の技術や製品の魅力を伝え続けてくれます。

お問い合わせフォームや資料ダウンロード機能を設置すれば、営業担当者が直接動かなくても、自動的に見込み客を獲得し、営業活動を効率化することが可能です。

【役割3】新規顧客・販路の開拓

多くの製造業が、既存の取引先からの受注に依存する経営体質に課題を感じています。

ホームページは、この状況を打破する強力な武器となります。

検索エンジンで自社の技術や製品が見つかるようになれば、「特定の課題を解決できる技術」を探している、これまで接点のなかった新しい顧客にアプローチできます。

これは、コストや時間がかかる展示会への出展といった従来の手法を補完し、新たな販路を開拓するための非常に効率的な手段です。

【役割4】 優秀な人材の獲得とミスマッチ防止

現代の求職者、特に若い世代は、応募を検討している企業のホームページを必ずと言っていいほど詳細にチェックします。

そこは、事業内容や製品だけでなく、企業の理念や文化、働く人々の様子を知るための最も重要な情報源です。

魅力的なホームページは、優秀な人材を引きつけるだけでなく、仕事のやりがいや求める人物像を明確に伝えることで、入社後の「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぐ効果もあります。

【役割5】 既存顧客へのアフターフォローと満足度向上

ホームページは新規顧客獲得のためだけのものではありません。

既存顧客にとっても価値あるツールとなり得ます。

製品の技術マニュアルや仕様書、バージョンアップ情報などをウェブサイトで提供することで、顧客は必要な時にいつでも情報にアクセスできます。

これにより、顧客の利便性が向上し、サポート業務の効率化にもつながります。

結果として顧客満足度が高まり、長期的な信頼関係の構築に貢献します。

中小製造業の「Web活用の課題」と解決方法

ホームページの重要性は理解しつつも、なかなか一歩を踏み出せない中小製造業には、共通の「壁」が存在します。

しかし、これらの壁は乗り越えられない障害ではなく、一つひとつ対処可能な課題です。

【課題1】経営層の理解不足と予算確保の難しさ

多くの経営者が、従来の対面営業や人脈に重きを置き、Webマーケティングの投資対効果に懐疑的です。

課題の解決方法

ホームページを「経費」ではなく、工場の設備投資と同じ「戦略的資産」として捉え直すことが重要です。

単発で終わるかもしれない展示会への出展費用と比較して、一度作れば永続的に価値を生み出すホームページのコストパフォーマンスを、具体的な数字や競合他社の事例を交えて説明しましょう。

重要なのは、ホームページを持たないことによる「機会損失」というコストを認識することです。

【課題2】「うちの業界は特殊」という思い込み

「自社の製品はニッチだから、Webで探す人はいない」という考え方も根強くあります。

課題の解決方法

この「特殊性」こそが、Webマーケティングにおける最大の強みになります。

市場がニッチであるほど、競合は少なく、特定の専門的なキーワードで検索結果の上位を独占しやすくなります。

貴社の技術が専門的であればあるほど、その解決策を切実に探している少数の顧客にとっては、貴社のホームページが唯一無二の情報源となるのです。

【課題3】専任人材の不在と知識・スキル不足

「誰がやるのか?」という問題は、中小企業にとって最も現実的な課題です。

課題の解決方法

この制約を正直に認めることから始めましょう。最初から完璧を目指す必要はありません。

まずは小規模に始め、WordPressのような更新しやすいツール(CMS)を活用したり、後述するように外部の専門家の力を戦略的に借りたりするなど、限られたリソースでも着実に前進できる道筋は存在します。

ここで最も重要な視点の転換は、ホームページの役割を「受動的な会社案内」から「能動的な信頼構築エンジン」へと変えることです。

製造業のBtoB取引の根幹は、対面での打ち合わせや工場見学を通じて、リスクを軽減し、信頼を醸成することにありました。

しかし、リモートワークの普及などで、こうした従来の信頼構築の機会は減少しています。

その役割を、今やホームページが担うのです。

掲載される一つひとつのコンテンツ、デザインの細部までが、BtoBの購買担当者が無意識に抱く「この会社は、自社の重要な生産プロセスを任せるに足る、信頼できるパートナーか?」という問いに答えるための要素となるのです。

この戦略的な視点こそが、成功するホームページ制作の鍵を握ります。

成果を出す製造業ホームページのコンテンツ

成果の出るホームページは、偶然生まれるものではありません。

明確な目的とターゲットに基づいた「設計図」が必要です。

この章では、その設計図の核となる「必須コンテンツ」を、なぜそれが必要なのかという戦略的な目的と共に、具体的なチェックリスト形式で解説します。

誰に、何を伝えるか?ターゲットを明確にする

まず最初に、ホームページが対話すべき相手を明確に定義する必要があります。

製造業のホームページには、主に4つの異なるタイプの訪問者が存在し、それぞれが求める情報は異なります。

- 製品の購入担当者: 彼らは仕様、価格、納期、そして他社製品との比較材料となる導入事例を求めています。合理的な判断を下すための客観的なデータが必要です。

- 技術者・製品の使用者: 彼らはより深く、専門的な情報を必要とします。詳細な技術データ、CADデータ、活用マニュアル、アプリケーションノートなどがそれに当たります。

- 経営層・決裁者: 彼らは製品の細かなスペックよりも、取引相手としての企業の安定性や将来性、そして導入による投資対効果(ROI)に関心があります。代表メッセージや沿革、財務状況などが判断材料になります。

- 求職者: 彼らは「この会社で働きたいか」という視点でサイトを見ています。事業内容はもちろん、企業文化や働く環境、先輩社員の声、キャリアパスといった、会社の「人」に関わる情報を求めています。

優れたホームページは、これらの異なるニーズに対して、一つのサイト内で的確に応えるコンテンツを用意しています。

信頼を築くためのコンテンツ

それでは、具体的にどのようなコンテンツが必要なのでしょうか。

以下の表は、貴社のホームページを監査したり、新規制作を計画したりする際に活用できる、網羅的なチェックリストです。

単なる項目の羅列ではなく、各コンテンツが「なぜ重要なのか(目的)」、そして「誰に向けたものなのか(ターゲット)」を明記しているため、戦略的なコンテンツプランニングに役立ちます。

表1:製造業ホームページ 必須コンテンツチェックリスト

| コンテンツ項目 | 目的・重要性 | 主なターゲット |

| 企業情報 | 会社の信頼性と安定性の基礎。沿革、代表メッセージ、資本金、主要取引先などを掲載し、取引相手としての安心感を与える。 | 全員 |

| 自社の強み・選ばれる理由 | 他社との差別化を明確にする最重要コンテンツ。「品質」「技術力」「納期」「価格」「対応力」など、顧客が享受できる具体的なメリットを言語化する。 | 購入担当者, 決裁者 |

| 製品・サービス紹介 | 単なるスペック表ではなく、「その製品が顧客のどんな課題を解決できるか」というベネフィット視点で紹介する。カテゴリ分けや検索機能を工夫し、目的の情報にたどり着きやすくすることが重要。 | 購入担当者, 技術者 |

| 技術情報・設備紹介 | 独自の技術や特許、最新の設備を写真や動画付きで紹介。技術力の高さを視覚的に証明し、信頼性を裏付ける。「デジタルの工場見学」として機能させる。 | 技術者, 決裁者 |

| 導入事例・お客様の声 | 最も強力な信頼構築コンテンツ。具体的な課題、解決策、導入後の成果を物語として提示する。守秘義務に配慮しつつも、可能な限り実名や写真で掲載することで説得力が飛躍的に高まる。 | 購入担当者, 決裁者 |

| お役立ち資料・ホワイトペーパー | 課題解決に役立つ専門情報(技術解説、業界トレンド、ノウハウ集など)を提供し、ダウンロードと引き換えに見込み客の情報を獲得(リードジェネレーション)する。 | 技術者, 購入担当者 |

| お知らせ・ブログ | 定期的な情報発信(新製品、展示会情報、技術コラム、社内イベントなど)で「活動している、生きているサイト」であることを示す。SEO対策の核となる重要なコンテンツ。 | 全員 |

| 採用情報 | 仕事内容、求める人物像、社員インタビュー、福利厚生などを具体的に掲載。会社の「中の人」を見せ、働くイメージを解像度高く伝えることで、ミスマッチを防ぐ。 | 求職者 |

| よくある質問 (FAQ) | 顧客や求職者が抱きがちな疑問を先回りして解消する。問い合わせの心理的ハードルを下げると同時に、社内担当者の対応工数も削減できる。 | 購入担当者, 求職者 |

| お問い合わせ・資料請求フォーム | サイトの最終ゴールへの導線。入力項目を最適化し、分かりやすく目立つ場所に設置する。電話番号も併記し、スマートフォンからのタップ発信を可能にするなどの配慮が重要。 | 購入担当者, 決裁者 |

これらのコンテンツを配置し、それぞれのターゲットに響く言葉で語りかけることで、ホームページは単なる情報の置き場所から、信頼を生み出しすツールになります。

伝わるデザインと制作方法

優れた戦略とコンテンツも、それを伝える「器」が貧弱では意味がありません。

この章では、戦略を実行に移すための「デザイン」と「制作方法」の2つをご説明します。

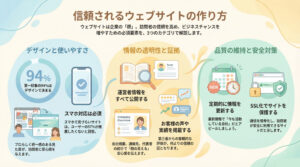

製造業サイトのデザインの原則

製造業のホームページデザインは、流行を追うことや、ただ派手で格好良いことではありません。

その本質は「信頼性」と「分かりやすさ」をいかに訪問者に伝えられるかにあります。

信頼性が伝わるデザインとは

第一に、清潔感があり、プロフェッショナルで、情報が整理されていることが絶対条件です。

派手な装飾は不要です。

むしろ、余白を適切に使い、文字の大きさや行間を読みやすく設定するなど、細部への配慮が信頼感につながります。

デザインはコンテンツを引き立てるための脇役であり、決して主役ではありません。

第一印象を決めるトップページ

訪問者がサイトを開いて最初の3秒で「この会社が何を作っているのか(何ができるのか)」を直感的に理解できなければ、すぐに離脱されてしまいます。

トップページのファーストビュー(最初に表示される画面)には、情報を詰め込みすぎず、最も伝えたいメッセージを凝縮させましょう。

高品質な製品や工場の写真・動画と、自社の強みを一言で表す力強いキャッチコピーの組み合わせが効果的です。

製造業サイトの制作方法の原則

専門用語を「翻訳」する

技術力の高さをアピールしたいあまり、専門用語を多用してしまうのはよくある失敗です。

サイトの訪問者は技術者だけではありません。

購買担当者や経営者、求職者など、必ずしもその分野の専門家ではない人々にも理解できるよう、平易な言葉で伝える努力が不可欠です。

複雑な概念は、文章だけで説明しようとせず、図解や動画などを活用して視覚的に「翻訳」することで、格段に伝わりやすくなります。

写真と動画を活用する

これが、いわば「デジタルの工場見学」です。

言葉を尽くして品質管理の厳格さを説明するよりも、整然とした工場で従業員が真剣な眼差しで作業する一枚の写真の方が、はるかに多くのことを伝えます。

自社の製品、製造プロセス、そして働く人々の姿を、プロのカメラマンに依頼して撮影することを強く推奨します。

素人が撮影した暗く不鮮明な写真は、企業の信頼性をむしろ損なうリスクさえあります。

使いやすさを徹底する

訪問者が必要な情報にストレスなくたどり着けること。これはデザインの根幹をなす要素です。

製品情報や導入事例、そしてお問い合わせフォームへの道のりが、直感的で分かりやすいか、常に利用者の視点で見直す必要があります。

特に、スマートフォンでの閲覧が当たり前になった今、モバイル端末での表示崩れがなく、ボタンがタップしやすいといった配慮は、もはや「対応」ではなく「必須」の要件です。

中小製造業のためのSEO対策

どれほど素晴らしいホームページを作っても、誰にも見てもらえなければ存在しないのと同じです。

未来の顧客に自社を見つけてもらうために不可欠なのが「SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)」です。

この章では、専門的で難解に思われがちなSEOを、中小製造業の皆様が実践できる具体的な戦略に落とし込んで解説します。

SEOの基本「なぜ検索エンジン対策が重要なのか」

SEOとは、簡単に言えば、Googleなどの検索エンジンで、潜在顧客が何かを検索した際に、自社のホームページをできるだけ上位に表示させるための取り組み全般を指します。

特に、BtoBの取引では、購買担当者が製品や技術について広範囲な事前調査を行うのが一般的です。

この「調査段階」で検索結果に表示され、彼らの目に留まることが、商談への第一歩となるため、SEOは極めて重要なマーケティング活動なのです。

製造業SEOのポイント「キーワード戦略」

SEOの成功は、適切な「キーワード」を選べるかどうかにかかっています。

そして、多くの製造業が陥りがちなのが「知識の呪い」と呼ばれる罠です。

これは、自社の技術や製品に詳しすぎるあまり、専門家である自分たちが使う「専門用語」でしか物事を考えられなくなってしまう現象を指します。

例えば、貴社が「M8高強度トルク管理ボルト」という画期的な製品を開発したとします。

もちろん、この製品名で検索する同業者や専門家もいるでしょう。

しかし、本当に解決策を求めている顧客は、そのような専門用語を知らないかもしれません。

彼らは、自らが抱える「課題」や「悩み」を言葉にして検索します。

例えば、「機械 振動 緩まない ネジ」や「ボルトの締め忘れを防ぐ方法」といった具合です 32。

成功するキーワード戦略とは、この両方の視点を持つことです。

専門家としての「答え(製品名・技術名)」と、顧客としての「問い(課題・悩み)」の両方をターゲットにすることで、初めて幅広い潜在顧客にアプローチできるのです。

この考え方に基づき、対策すべきキーワードを3つのタイプに分類して考えると、戦略が立てやすくなります。

表2:製造業のためのキーワード分類と具体例

| キーワードの種類 | 説明 | 製造業での具体例 |

| 製品・技術名キーワード | 自社の製品名、技術名、型番、材質など、具体的な名称。すでに解決策の方向性を知っている、比較検討段階の顧客が検索する。 | 「精密切削加工」「NC旋盤」「SUS304 加工」「射出成形 金型」 |

| お悩み解決キーワード | 顧客が抱える課題やニーズを表す言葉。まだ具体的な製品を知らない、より初期段階の潜在顧客が検索する。最も重要なターゲット層。 | 「金属 錆びない 方法」「ネジ 締め忘れ 防止」「短納期 部品加工」「プラスチック 軽量化」 |

| ニッチ・ロングテールキーワード | 複数の単語を組み合わせた、非常に具体的で購買意欲の高いキーワード。検索数は少ないが、成約につながる確率が非常に高い 10。 | 「チタン 精密加工 試作 1個から」「食品工場向け ステンレス コンベア」「クリーンルーム対応 塗装 神奈川」 |

これらのキーワードを軸に、それぞれの検索意図に答えるコンテンツを作成していくことが、SEOの王道となります。

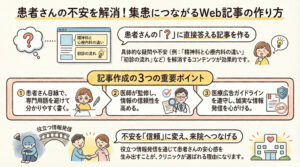

信頼を築くコンテンツの作り方

キーワードを選定したら、次はそのキーワードで検索するユーザーを満足させるコンテンツを作成します。

Googleは近年、「E-E-A-T」という基準を重視しています。

これは「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字を取ったもので、要するに「その分野の本当のプロが、自身の経験に基づいて書いた、信頼できる情報か?」を評価する考え方です。

これは、まさに製造業の得意分野です。

製品ページだけでなく、ブログやお役立ち情報のセクションで、以下のようなコンテンツを発信しましょう。

- 技術解説記事: 「〇〇加工におけるバリ発生の原因と対策」「初心者でもわかる△△の基礎知識」

- 材料選定ガイド: 「用途別・最適な金属材料の選び方」「樹脂材料の特性比較」

- 品質管理プロセスの紹介: 「弊社が実践する品質管理体制のすべて」

- 導入事例(ケーススタディ): 「導入事例:〇〇社の課題を、弊社の△△技術でいかに解決したか」

重要なのは、他社のサイトにも書かれているような一般論ではなく、貴社ならではの独自性のある情報を盛り込むことです。

自社で撮影した写真、自社で蓄積した実験データ、自社が経験した具体的な成功・失敗事例。

これら一次情報こそが、競合との差別化を図り、Googleとユーザーの両方から高い評価を得るための鍵となります。

やっておきたい基本的な内部対策

コンテンツそのものの品質と並行して、サイトの内部構造を検索エンジンに分かりやすく伝えるための基本的な設定も行いましょう。

- 分かりやすいページタイトル: 各ページのタイトルには、そのページで最も重要なキーワードを自然な形で含め、30文字程度で内容が伝わるように工夫します。

- 見出し(Hタグ)の活用: 文章の章立てに見出し(

<h2>、<h3>など)を適切に使うことで、文章の構造が明確になり、ユーザーと検索エンジンの両方が内容を理解しやすくなります。 - 目次の設置: 特に技術解説などの長いページでは、冒頭にページ内リンク付きの目次を設置しましょう。ユーザーが自分の知りたい情報にすぐにジャンプできるようになり、利便性が大きく向上します 32。

SEOは一朝一夕に成果が出るものではありませんが、こうした地道な取り組みを続けることで、ホームページは着実に集客力のある資産へと育っていきます。

まとめ

本記事では、中小企業の製造業の皆様がホームページを最大限に活用するためのポイントを説明しました。

ホームページは、企業の大小や業種を問わず、ビジネスに必要な「資産」だということをご理解いただけたのではないかと思います。

ホームページは、貴社の技術力と信頼性を世界に発信する「広報担当者」であり、24時間働き続ける「営業担当者」、そして人材を惹きつける「採用担当者」でもあります。

ホームページ制作のポイントは、まず自社の「目的」と「ターゲット」を明確に定義することから始まります。

そして、「信頼を築くためのコンテンツ」「伝わるデザイン」「SEO戦略」がそろって、初めてホームページは力を発揮します。

この記事が、中小企業の製造業の皆様がホームページを制作される上で少しでも参考になりましたら幸いです。

お問い合わせはこちら

当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。

これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。

制作や管理に関すること以外でも、記事のご感想などもお聞かせ頂けると嬉しいです。